Tanzaku 3寸

¥33,000 税込

残り1点

別途送料がかかります。送料を確認する

縦長なタイプは

シャープな空間に

「TANZAKU」は左官職人集団「蒼築舎」が日本古来より伝わる、土壁の家に使われる左官仕上げの伝統技術を使いつくりあげたプロダクトです。日本の家から土壁がなくなってきた現代、改めて壁の在り方を問いかけます。

● 受注生産品のため、ご注文後に製作に取り掛かります。

納期は注文から30日~45日ほどお時間をいただきます。

● 仕様に関して予告なく変更になる場合がございます。

予めご了承ください。

--------------------------------------------------------------------------------------

【 材質・サイズ 】

[本 体]width:約90mm

height:約600mm

depth:約20mm

weight:約600g

--------------------------------------------------------------------------------------

「土壁」であり「床の間」であり「新しい建築素材」でもあります。

TANZAKUは土壁でつくられる建築が少なくなってきた現代に、土壁のよさを知っていただければ…そんな想いから作られました。それ一つで今の住宅には見られなくなった「床の間」としてお部屋を演出する事も出来ますし、洋風の住宅の小さなアクセントとしてインテリア空間で使用する事も出来ます。

さらにTANZAKUに掛けるものも、お花・花器・しめ縄など季節に合わせて自由に掛け替えいただけます。TANZAKUは建築空間を自在に再構成できる可能性を持った「新しい建築素材」といえるかもしれません。

TANZAKUは空間に合わせて注文する事ができます。

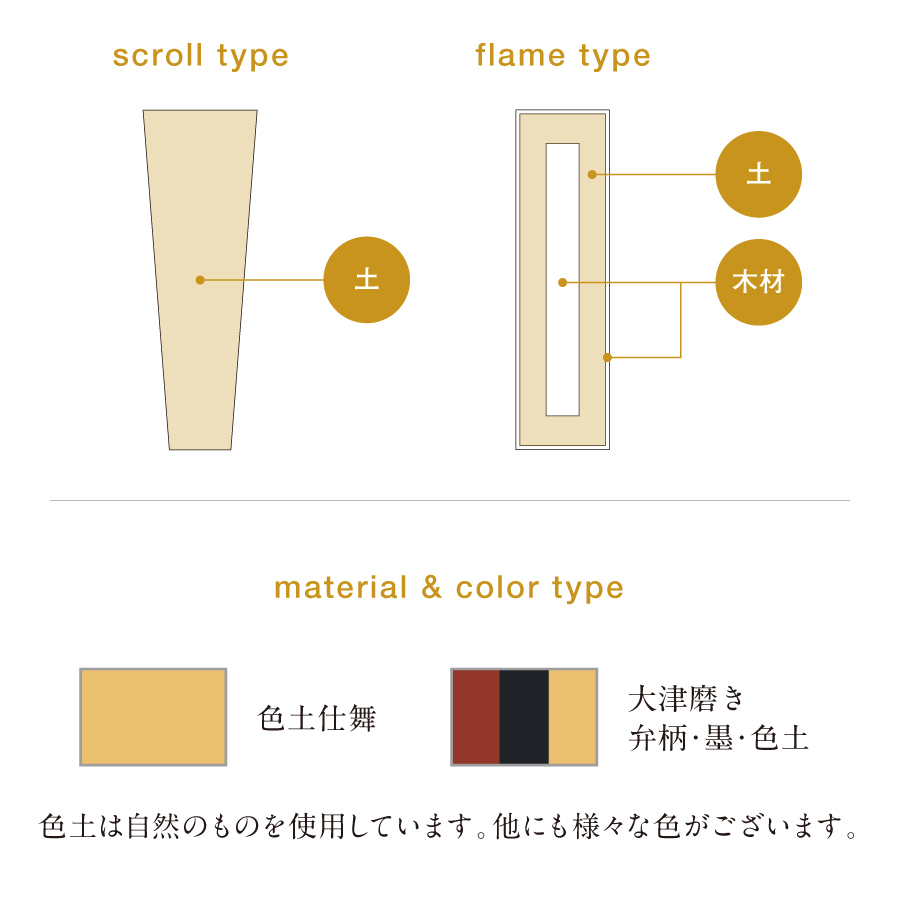

芯に木材を使い土で表面を仕上げた「scroll type」と木枠の中に土を用いた「flame type」がございます。他にも様々な形状も承ります。詳しくはお問い合わせください。

===================================================

●手作りのため、一つ一つサイズが異なります。●重さはおおよその数値となります。●1尺=10寸=30.3cm ●飾りは別売りです。

===================================================

大津磨きの美しさを後世に伝える

大津磨きとは、土に石灰と繊維を混ぜ、タイミングよく何層も壁に塗り付けたあと、何回も壁に圧力を掛けるように鏝を操作し鏡のような壁に仕上げることです。今のような洋服ではなく、着物を着て生活していた時代に廊下やトイレなど着物が壁に擦れると、土壁では着物も壁も傷みます。そこで、ツルツルの磨きの壁が使われていたようです。昭和8年から工事、10年に竣工され現存する大津磨きとして、遠山記念館のトイレの壁面が有名で、弁柄の大津磨きで、とても綺麗に扱われ残っていて、私の先生でもあります。現在の私の仕事に、多く使うこととなり、カマドを始め壁、丸窓などの役物の小面に施工して、土壁と共存させています。

【材】

土に石灰と繊維を混ぜたものを用いて塗る大津磨きは、技術的にも非常に難しくまた大変手間のかかる仕事ではあるが、出来上がった壁は独特の壁肌が得られ、奥ゆかしい壁となる。また土本来の柔らかい光沢が、磨き上げの技法によって鏡のような仕上がりになるのも特徴である。

【技】

大津磨きは外壁(雨の当たらないところ)の化粧用や階段・廊下等、人がよく通るところに施工される。通常の土壁では、着物が擦れて傷んでしまうが、土を磨き鏡面にすれば、着物が擦れても傷まない。大津磨き壁は水拭き・空拭き等の手入れによって永くその光沢を保つことができる。

-

送料・配送方法について

-

お支払い方法について

¥33,000 税込